みるみる不調な部分が改善されました

桜子様・36歳・千葉県市川市

月辰会活法整体院

京成津田沼駅南口より

徒歩5分、土祝営業

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30-12:30 | ● | ● | 9:30 | ● | 14:00 | 12:00 | / | 12:00 |

| 15:30-20:00 | ● | ● | 14:00 | ● | 21:00 | 17:00 | / | 17:00 |

※休診日:水曜14時以降、金曜午前、日祝(不定休)

※金・土・祝日は予約優先制で受付となります。

頭痛・片頭痛

以上の状態の方は、いわゆる「頭痛・片頭痛」と呼ばれる症状です。

頭痛とは、頭の一部または全体に痛みを感じる症状の総称です。

頭痛は、命に関わる病気が原因ではない「一次性頭痛」と、脳の病気などが原因で起こる「二次性頭痛」に大きく分けられます。

特に、以下のような症状が見られる場合は、二次性頭痛の可能性があるため、速やかに医療機関を受診してください。

一次性頭痛の中で最も多いのは、おでこやこめかみ、後頭部が締め付けられるように痛む「緊張型頭痛」です。一般的に「頭痛」というと、この緊張型頭痛を指すことが多いです。

一方、片頭痛は、一次性頭痛の一種で、頭の片側(両側の場合もある)にズキンズキンと脈打つような痛みが特徴です。片頭痛では、吐き気や嘔吐を伴ったり、光や音に過敏になったりすることもあります。

多くの頭痛は、緊張型頭痛と片頭痛に分けられ、その原因は種類によって異なります。

緊張型頭痛の主な原因は、精神的・身体的なストレスによる筋肉の緊張で、長時間のデスクワークやスマホの使いすぎ、猫背などの不良姿勢が続くと、首・肩・後頭部の筋肉が硬くなり、血行不良を引き起こすことで、締め付けられるような痛みが起こります。

一方、片頭痛は、脳の血管が急激に拡張することが原因と考えられています。疲労やストレスからの解放、特定の飲食物、不規則な睡眠、女性ホルモンの変動、アルコールの摂取などが引き金となって血管が急に広がり、ズキズキとした痛みを発症させます。また、天候や気圧の変化、光や音などの刺激も誘因となることがあります。

どちらのタイプの頭痛も、日常生活の習慣が深く関わっていますので、自分の頭痛がどのタイプかを知ることが、適切な対処につながります。

当院では、頭痛の根本的な原因は頭蓋骨内の圧力上昇にあると考えています。

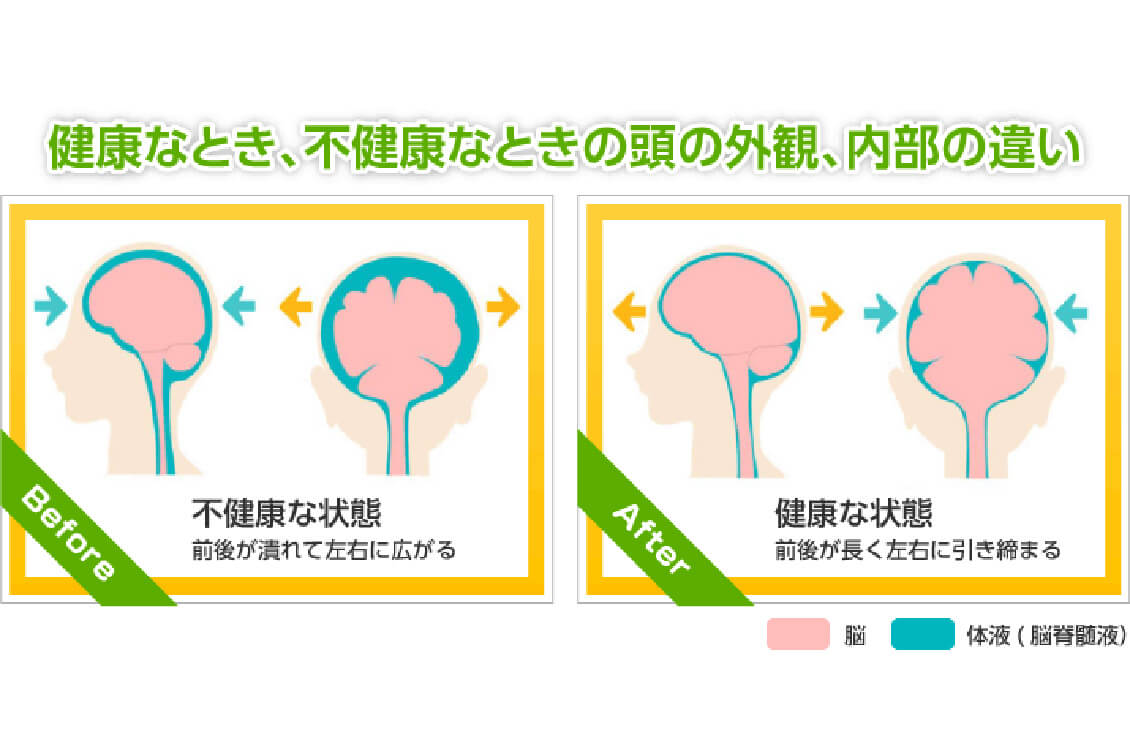

頭蓋骨と脳の間には「脳脊髄液」という無色透明のリンパ液が循環しており、頭痛がある方は、この液の流れが悪くなり、頭蓋骨内に溜まってしまうことがほとんどです。

これが頭の圧力を高める原因となり、頭痛を引き起こします。この考え方は、片頭痛や群発性頭痛など、すべての頭痛に共通すると捉えています。

生きている頭蓋骨には柔軟性があり、内部の圧力が高まると水風船のように膨張します。

実際に当院で施術を受けられた方の9割以上が、施術前と後でご自身の頭の大きさが変わったことを実感されています。

これは、頭蓋骨内の圧力が下がり、本来の大きさに戻ったためです。

この考え方はまだ広く知られていませんが、私たちは生きている体から得た情報に基づき、頭痛の根本的な改善を目指しています。

一般的な対処法は、主に医療機関での薬物療法と、他の治療院での対症的な施術に分けられます。

医療機関では、痛みの程度に応じて鎮痛剤(NSAIDsなど)や、片頭痛に特化したトリプタン系薬剤が処方されます。

なお、発作の頻度が高い場合は、予防薬として抗てんかん薬などが使われることもありますが、これらの薬は症状を緩和する対症療法が中心であり、根本原因の解決には至りません。

特に、鎮痛剤を頻繁に服用すると、体が慣れて効きにくくなったり、かえって頭痛を悪化させる「薬剤乱用頭痛」を引き起こしたり、胃腸機能の低下を招くリスクもあります。

また、整体院や整骨院では、頭痛を筋肉や骨格の問題と捉え、頭部周囲の首・肩の筋肉をゆるめるマッサージや電気治療、あるいは頚椎の歪みを矯正する施術などが一般的です。

当院では、頭痛・偏頭痛を薬で抑える対症療法ではなく、根本原因を解消して再発しない体を目指します。

頭痛に悩む方の多くは、脳脊髄液の流れが悪くなり、頭蓋骨と脳の間に液が溜まることで、頭部の圧力(内圧)が上がっている状態にあります。これが、あの辛い痛みの直接的な原因です。

そこで、当院では独自のソフトな手技でこの問題に直接アプローチします。

具体的には、脳脊髄液の流れが滞っている場所、特に頭痛と深く関わる頚椎(首の骨)や背骨の歪みを調整し、流れを解放します。その結果、頭部の圧力がスムーズに減圧されるため、痛みの根本原因が消滅していきます。

実際に、頭痛がある状態で施術を受けていただいた患者様の9割以上が、その場で痛みがなくなったことを実感されています。

さらに、姿勢や自律神経の乱れも同時に整えることで、頭痛が再発しにくい安定した状態へと導きます。

頭痛・偏頭痛を和らげ、発作を減らすためには、日々の生活習慣と発作時の適切な対処が大切です。

一般的な日常ケアでは、規則正しい生活やストレス管理による自律神経の乱れ防止、そして適度な運動やツボの刺激などで首・肩の筋肉の緊張をほぐすことが勧められます。

また、空腹や脱水を避け、誘発因子(赤ワイン、チーズなど)を特定し避けることも重要です。

発作時の対処法は頭痛の種類で異なります。

| 頭痛の種類 | 主な対処法 | 避けるべき行動 |

|---|---|---|

| 偏頭痛 | 暗く静かな部屋で安静にし、痛む部分を冷やす。 | 入浴や激しい運動など、血管を広げる行為。 |

| 緊張型頭痛 | 首や肩周辺を蒸しタオルなどで温める。軽いストレッチやツボ押し。 | 長時間の同じ姿勢や、体を冷やすこと。 |

当院の日常のケア方法としては、施術効果を維持し、頭痛が再発しない体を維持するために、セルフで頭部の圧力を減らす方法として耳を使ったケアを指導しています。

耳は、「側頭骨」という頭の骨に位置しており、当院が指導するセルフケアの操作で骨の柔軟性をつけることで、ご自身で頭部の減圧ができ、根本的な頭痛への対処につながります。

また、施術で改善した脳脊髄液の循環と自律神経の安定を維持するため、以下のケアを習慣化することをおすすめします。

| ケアの目的 | 主な対処法 |

|---|---|

| 循環の維持 | 正しい姿勢(顎を引く)と、ゆったりとした深い呼吸を意識する。 |

| 自律神経安定 | ツボ(百会・合谷など)を優しく押す、またはぬるめのお湯で全身を温める。 |

| 筋肉の緊張緩和 | 首のストレッチや肩甲骨回しで、血流を改善する。 |

頭痛・片頭痛に対しての当院の治療法は、圧力の高まった頭蓋骨に直接アプローチしていきますが、その時の力は僅か5gという殆ど力を感じないレベルの力で調整していきます。

患者さんの体感も頭を軽く触れられているレベルの感覚です。

しかし現実的に頭部の圧力は減圧され、治療後は頭部が患者さん自身が触って分かるくらい小さくなっております。

この様な微細な力の治療でも、治療後に患者さんから良くいただくお声としては「頭が軽くなった」「頭がスッキリした」「目の前が明るくなった」と言われます。

患者様ひとりひとり、頭痛・片頭痛の出かたは異なります。そのため、初検時には特にお時間をいただき、お話しを聞かせて頂きます。

頭痛・片頭痛に関連する全身の骨格の歪み、全身の筋肉の状態も診て状態を把握致します。

検査にて把握した施術ポイントを中心に頭痛・片頭痛の要因となる原因を取り除いていきます。

今後頭痛・片頭痛を繰り返さない為に気を付ける内容のアドバイスと、個々に応じた通院頻度を提案して参ります。