「突然背中に激痛を感じて息ができない」「背中の筋肉が強く突っ張る」などの症状に悩まされている方は、もしかしたら「ぎっくり背中」かもしれません。

ぎっくり背中は、疲れが溜まっている人や疲れやすい人など、背中に筋肉疲労が蓄積されている人に多く見られる症状です。

ぎっくり背中は放っておくと痛みの再発や悪化してしまう可能性が高く、慢性的な症状にもつながるリスクがあります。

今回は、ぎっくり背中を発症した方や再発予防を目指す方に役立つ原因や対処法、さらには予防法について詳しく説明していきます。

また、最後には予防法としておすすめの背中ストレッチをご紹介します。

背中ストレッチは、背中の大きな筋肉である僧帽筋や脊柱起立筋を簡単にゆるめることができるため、ぎっくり背中の予防に効果的です。

ぜひ、最後までお読みいただき、ぎっくり背中の不安から解消される体を作りましょう。

Contents

ぎっくり背中とは?

ぎっくり背中は、筋膜などの損傷による軽い肉離れが起きている状態を言い、筋・筋膜性疼痛症候群(きんきんまくせいとうつうしょうこうぐん)と呼ばれることもあります。

発症箇所は、肩甲骨と肩甲骨の間や肩甲骨下から腰の上付近まで、幅広い範囲で起こります。

ぎっくり背中を発症すると、筋膜という背中を覆っている組織が破れてしまい、肉離れのような状態になるため、背中に急な痛みを感じます。

最初は背中全体に痛みが起こり、徐々に局所的な痛みに変わっていく傾向があります。

また、痛みの強さもさまざまです。軽い痛みを訴えるぐらいから動けなくなるほどの痛みまであり、多くは突然症状が表れます。

そのため、急にぎっくり背中になってしまった場合も慌てないように、事前に正しい対処法を知っておくことが賢明です。

さらに、ぎっくり背中の原因の多くは日常生活にあるため、日頃からのケアや予防意識を高めていきましょう。

ぎっくり背中とぎっくり腰は何が違う?

痛みの出方が似ているため、間違われやすいのが「ぎっくり背中」と「ぎっくり腰」です。

どちらも突然強い痛みが起こる点は共通していますが、原因や痛みの出る箇所が異なります。

ぎっくり背中は、背中の筋肉や筋膜が断裂することが原因で起こり、ぎっくり腰は腰を支える靭帯や腰椎、椎間板の損傷により神経が傷つけられることが原因で引き起こされます。

痛みの出る箇所にも違いがあり、ぎっくり背中は首・肩甲骨付近から腰辺りまで、ぎっくり腰は腰や骨盤付近に出ます。

また、ぎっくり背中は体をひねる動きをした時に起こりやすく、ぎっくり腰は前かがみの姿勢や起床時に体を前後に動かした時に発症しやすい傾向があります。

ぎっくり背中の症状

ぎっくり背中は発症時期に合わせて、症状も異なります。

大きく分けて、次の2つの時期に大別されます。

- 炎症期…発症直後から3日間ぐらい

- 修復期…発症直後から3日後ぐらいで、少しずつ痛みが和らいでくる時期

以下、炎症期と修復期に分けて詳しく説明していきます。

炎症期

発症直後の症状は、以下のようなことが起こります。

- 背中に急激な痛みが走る

- 身体を傾けると痛い

- 大きく息を吸うと痛む

- 前かがみのときに痛みが出る

- 背中の筋肉が突っ張る

- 筋肉の痙攣やこわばり

特徴は、発症直後から少しずつ痛みが増していき、寝返りをうつなど背中を動かす動作が困難になる場合があります。

また、就寝中に痛みで目が覚めてしまうこともあります。

一般的には炎症期が72時間と言われているため、症状を長引かせないためにも、特に炎症期の3日間は慎重な対処法が求められます。

修復期

通常、発症から3日後ぐらいからの修復期には、以下のような特徴があります。

- 体を軽く動かせる程度の痛みに落ち着く

- 背中に力が入るような動作は強い痛みが表れる場合がある

- 背中の筋肉に突っ張りが残る

- 就寝中に痛みで目覚めることがほとんどなくなる

なお、今までお伝えした炎症期と修復期の期間の説明は、軽度な症状の場合の経過となります。

重度の場合は体を動かせないほどの痛みが1週間程度続き、完全に痛みが取れるまで1ヶ月以上かかることも少なくありません。

また、痛む箇所や範囲もさまざまで片側だけが痛い場合や、腕や首まで痛みが広がる人も居ます。

ぎっくり背中の原因

突然、背中に痛みが走る辛いぎっくり背中の原因は、普段の日常生活の中にも潜んでいます。

特に、縮こまった筋肉が急に引き伸ばされたときや、凝り固まった筋肉に急激な力が加わったときに、ぎっくり背中を発生しやすいのが特徴です。

日常生活でぎっくり背中が起こりやすい主な原因として、次のようなことが考えられます。

- 筋肉の緊張状態

- 運動不足

- 不良姿勢

- 肩甲骨の可動域制限

- 体の冷え

- ストレス

上記の要因が重なれば重なるほど、ぎっくり背中発症のリスクが高くなるため、注意が必要です。

筋肉の緊張状態

長時間のデスクワークやスマホの使い過ぎなど、同じ姿勢を続けていると、次第に肩や背中の筋肉が凝り固まってしまいます。

凝り固まった筋肉の緊張状態が続いて、突然強い力が背中に加わると危険です。

固まった筋肉が急激に引き伸ばされてしまい、椅子から立ち上がる瞬間などにぎっくり背中を発症します。

また、凝り固まった筋肉は柔軟性を失っています。

柔軟性を失った筋肉の繊維や筋膜が強い衝撃で裂けてしまい、長時間座っていて背伸びをした瞬間などにぎっくり背中として急激な痛みが表れます。

運動不足

運動不足により固くなって柔軟性を失った筋肉も、ぎっくり背中の原因になります。

筋肉はゴムのような性質をもっていて、引っ張ろうとすると、同時に元に戻ろうという力が働きます。

古くなった輪ゴムが切れやすくなるのと同様で、運動不足で柔軟性を失った筋肉も急な動きに対応できません。

そのため、くしゃみや咳をした瞬間など軽い力でもぎっくり背中を発症してしまいます。

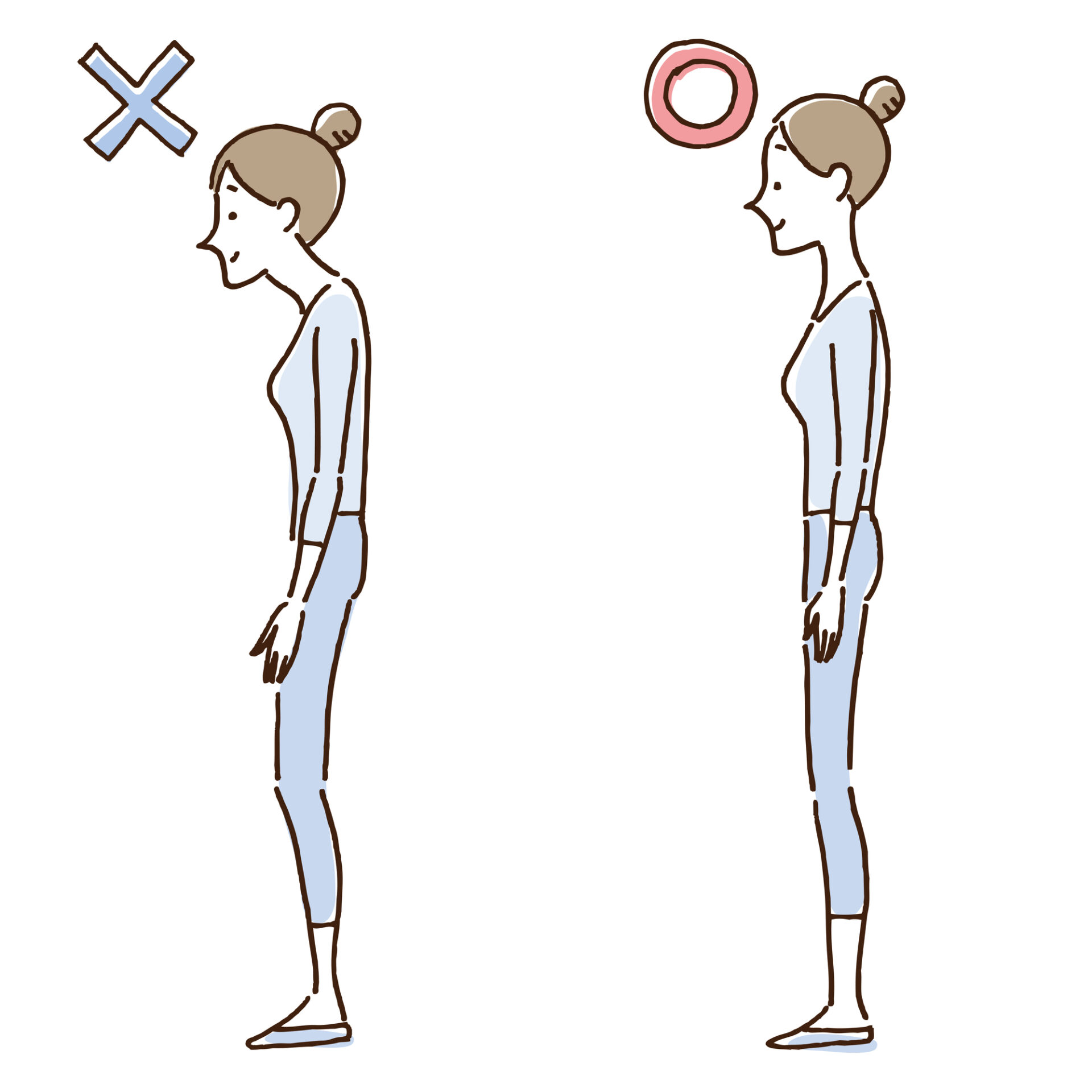

不良姿勢

私たちの体は土台である骨盤から上に背骨や首の骨がつながっています。

そして、全体的に緩やかなS字カーブを描くことで、安定した姿勢を保っています。

しかし、猫背や反り腰などの背中への負担が大きい姿勢が身についてしまうと、体を支えるクッション役の椎間板に負担がかかり、体のバランスが崩れてしまいます。

背中の筋肉の疲れはなかなか意識的に気づきにくい点も多いのが現状です。

椎間板に負担がかかった状態は、布団からおもいっきり起き上がる瞬間など、突然起こる強い力によりぎっくり背中を発症させます。

また、不良姿勢はストレートネックを発症する原因にもなるため、注意しましょう。

肩甲骨の可動域制限

肩甲骨の周囲には、体の熱を作り出す「熱産生」に重要な役割があり、脂肪燃焼を促進してくれる褐色脂肪細胞が多く集まっていると言われています。

私達が体温を維持したり熱を作り出すためには、食べ物から栄養素を取り込み、体を動かすためのエネルギーに変換(代謝)しています。

代謝は、基礎代謝・食事誘発性熱生産・活動代謝の3つに分けられ、身体活動によるエネルギー代謝を熱産生と言います。

そのため、肩甲骨の可動域が制限されると、活動代謝も制限され、血流が悪化と筋肉の硬直を引き起こし、ぎっくり背中を発症しやすくなるのです。

特に、冷え性の人や慢性的肩こりの人は肩甲骨の動きが悪く血液循環が滞りやすい傾向です。

日頃から肩甲骨を動かす体操やストレッチを行うなどの対処法が必要になります。

冷え

体が冷えると筋肉が収縮して硬くなります。

その状態で急に体を動かすと、筋肉が損傷してぎっくり背中を引き起こす可能性があります。

特に背中には太い血管が通っていないことから、冷えにつながりやすく注意が必要です。

ストレス

ストレスや心の疲れなどで筋肉が硬直すると、ぎっくり背中を引き起こす可能性があります。

これはストレスによる自律神経の乱れによって、交感神経が優位になるためです。

交感神経が優位になると、筋肉が硬くなり血行も悪化します。

また、強いストレスは、睡眠にも大きな影響を与えます。

ストレスにより寝付けない日が続いている場合には注意が必要です。

十分な睡眠がとれないとホルモンの分泌が妨げられ、筋肉の損傷を修復するタイミングが失われてしまいます。 ぎっくり背中を引き起こすリスクを下げるためにも、なるべくストレスを溜めないように気をつけましょう。

ぎっくり背中の対処法

ぎっくり背中は症状がひどくなり広がると、自然に回復することが難しくなります。

そのため、辛いぎっくり背中で悩まないためにも、できる限り早く対処することが必要です。

ぎっくり背中の対処法として、痛みの症状が発症した直後の炎症期と、発症から数日後経った修復期に分けて、それぞれの対処法があります。

炎症期

ぎっくり背中が発症した直後の炎症期では、患部を安静にすることが大切となります。

ただし、あまりに痛みがひどい場合は、すぐに病院や整体等の専門医を受診しましょう。

安静にする

発症直後の背中の筋肉は、筋繊維や筋膜が損傷して炎症を起こしている状態です。

この時期に無理に体を動かすと、症状の改善までに時間を要することがあるので、慎重に対処する必要があります。

炎症がこれ以上ひどくならないように保冷剤や冷湿布などを使って患部を冷やして、安静にしましょう。

頑張れば動けそうな程の軽い痛みの場合でも、3日程度はできるだけ安静を心がけましょう。

どうしても体を動かさなければいけない場合には、サポーターを使用するなどして症状のある部位を固定すると、痛みが和らぎます。

痛みが発生してから3日程度は、背中を動かす動作が困難な状態が続き、3日を過ぎると軽く体を動かせるようになります。

この期間は、くしゃみや重たいものを持つなどの背中に力がかかる動きには注意しましょう。

5日目以降は背中に少し違和感がある程度になり、徐々に元の状態に戻っていきます。

特に注意したいのが、安静が推奨される発症後3日までの過ごし方です。

無理に体を動かすと、治るまでにかえって時間がかかることがあるので注意しましょう。

比較的軽いぎっくり背中の場合は、以上のような経過をたどります。

一方、重度の場合には1週間程度体を動かせない痛みが続き、完全に痛みを感じなくなるまで1ヶ月程度要することがあります。

病院や整体院など専門医長期間を受診する

ぎっくり背中は症状がひどくなると、脳や脊髄などに悪影響を与えてしまう場合も考えられます。

また、脊椎や血管、膵臓の病気なども考えられるため、背中の痛みがひどい場合は病院で早期の受診をおすすめします。

なお、病院は整形外科で受診しましょう。

整形外科では、必要に応じてレントゲンなど精密検査を行い骨などへの影響があるかどうかがはっきりします。

例え骨に異常がなかったとしても、診てもらった後は安心につながるでしょう。

病院では、主に痛み止めの内服薬や湿布による治療を行います。

また、炎症による痛みが強い場合には、ステロイド注射を行う場合もあります。

修復期

炎症期を過ぎても安静にしすぎると、筋肉や体の柔軟性が低下していくおそれがあります。

発症直後から3日後ぐらいのいわゆる修復期でのぎっくり背中の痛みの症状では、体を少しずつ動かしていくことも大切となります。

特に、下記の対処法が修復期におすすめです。

- 運動療法

- 整体や鍼灸

どちらの対処法の場合でも、急に体を動かすのではなく、少しずつゆっくり行いましょう。

運動療法

ある程度痛みが引いて体が動かせると感じたら、固まった筋肉をほぐしていく必要があります。

まずは、ゆっくり少しずつ背中を伸ばしていきましょう。

最初は、軽い背伸び程度で構いませんので、固くなった筋肉をゆっくり伸ばすイメージで行いましょう。

次に、体全体の可動域が広げるために、散歩や体操、水泳など、体全体を使う運動を取り入れていきましょう。

なお、負担なく体全体を大きく動かせる運動で、おすすめはラジオ体操です。

ラジオ体操を行う際も背中に痛みや引っかかりが強い場合は、無理はせずできる範囲で行いましょう。

また、患部を温めて血行を促進することで、体の機能改善につながります。

寝る前には、ゆっくりお風呂に浸って入浴後は、ストレッチなどで体全体をほぐしていきましょう。

整体や鍼灸

ぎっくり背中の炎症期が過ぎると、体の組織は修復に向かいます。

整体では、体の筋肉の組織修復を促すマッサージや体全体の自然治癒力を高める手技療法を施します。

また、関節の柔軟性を上げるためのストレッチなどを行いながら、体全体の筋肉バランスを整えます。

鍼灸の場合は、修復期に入ってから筋肉の痛みを和らげるための鍼灸治療や筋肉の組織修復を促すマイクロカレント療法などを通じて体の可動域や柔軟性を取り戻していきます。

全体的な筋肉バランスが整うと、スムーズな動きが体によみがえります。

その結果、患部の痛みや張りの緩和はもちろん、疲れが溜まりにくい体作りや姿勢も良くなり、再発防止につながります。

ぎっくり背中の痛みがつらい時に気をつけるポイント

どうしても痛みがつらいと感じる時は、楽な姿勢をとることが大切です。

痛みが和らぐ姿勢は人によって異なるため、自分にとって楽な姿勢を維持しましょう。

ぎっくり背中の場合は、一般的に、少し背中を丸めてかがむような姿勢をとると痛みが軽くなると感じる方が多いようです。

寝るときに横になるときも、背中が一番楽な姿勢を見つけましょう。

就寝の際は横向きの状態で、膝を曲げて背中を軽く丸めた姿勢がおすすめです。

背中に負担をかけない楽な姿勢になります。

また、体に負担の少ない寝具選びも大切です。

マットレスは反発が強すぎるものや、体が沈み込むようなものは避け、適度な硬さのものを選びましょう。

枕は横向きに寝た時に、首の骨から背骨までが一直線になるような高さのものを選ぶと、首や背中への負担が少なくなります。

ぎっくり背中を放置するとどうなる?

ぎっくり背中の痛みに適切な対処をしなかった場合にはどうなるでしょうか。

例えば、以下のような不調を引き起こす可能性が考えられます。

- 再発しやすくなる

- 筋肉が張りやすくなる

- 肩こりや首こりにつながる

原因をそのまま放置しておくことになるため、ぎっくり背中が再発しやすくなる可能性があります。

また、ぎっくり背中に関わる背部の筋肉は広範囲に及ぶため、首や腰とも密接に関わっています。

そのため、背中の不調が連鎖的に周辺の筋肉の張りを引き起こしたり、肩こりや首こりが出やすくなったりする恐れがあります。

ぎっくり背中の慢性化を防ぐためにも、痛みに対する正しい対処が必要です.。

ぎっくり背中の痛みを早く治す方法はある?

ぎっくり背中は筋肉や筋膜の炎症により引き起こされます。

そのため、残念ながら即効で痛みをとる方法はありません。

痛みが治まるまでは、一定期間安静にしておく必要があります。

しかし、仕事の都合などで、ゆっくり休む暇がないという方もいるでしょう。

そのような場合には、ぎっくり背中に対して正しい対処をとることが大切です。

安静が望ましいとされる発症直後に、体を慣らそうとしてストレッチやマッサージをすると逆効果になってしまうことがあります。

自分で判断するのが難しい時には、病院や整体院などに行くのもひとつの方法です。

ぎっくり背中の痛みに対して効果的なアプローチで対処してもらえるので、早期の回復につながります。

症状や痛みに合わせた治し方や予防法も相談できるので、心配な時には専門家の力を借りることを検討しましょう。

ぎっくり背中の防止法

ぎっくり背中は再発する確率が高いと言われています。

日頃から根本的原因になる部分を改善していき、再発予防に努めましょう。

次に、ぎっくり背中の再発防止に役立つ方法をご紹介します。

- 姿勢を正す

- 体を温める

- 背中ストレッチ

- 整体院などで施術を受ける

上記を総合的に行うことで、予防効果につながります。

姿勢を正す

背筋を伸ばした正しい姿勢を日頃から意識することが、ぎっくり背中の原因になる筋肉の疲労や緊張を防ぐことができます。

正しい姿勢を意識することで、骨格を支える筋肉への負担が和らぐため、ぎっくり背中の原因である筋肉の疲労を減らすことができます。

また、猫背姿勢も、筋肉の緊張を引き起こす負担の大きい姿勢です。

背筋を伸ばした姿勢を意識することで猫背予防にもつながります。

姿勢を正すには、体全体の筋肉をバランス良く使うことも必要です。

そのため、散歩やラジオ体操程度の運動など毎日少しずつ体を動かす習慣を身につけましょう。

体を温める

ぎっくり背中を引き起こす人は、肌寒い時期に増える傾向があります。

冬や朝方を始め、四季に関わらず冷え性の方は注意が必要です。

また、就寝中に冷えたりすると、体は体温を高めようとして筋肉を無意識に収縮させます。

収縮された筋肉が不意な動きで伸ばされることにより、ぎっくり背中を引き起こす要因になります。

冷え性の方はもちろん、食べ物や飲み物、着る服も含めて、体を常に暖かい状態に保っておくことを心がけましょう。

背中ストレッチ

ストレッチは筋肉を伸ばす目的があるため、縮んだ背中の筋肉をほぐすには最適です。

特に、長時間の立ち仕事やデスクワークなど同じ姿勢が続く場合は、休憩時間を利用してストレッチを行なうことが予防につながります。

次に、背中の大きな筋肉である「僧帽筋」と「脊柱起立筋」を伸ばすストレッチをご紹介します。

やり方は以下の通りです。

- 足を肩幅に開いて立ち、背筋を伸ばします。

- 背中側で両手の指を組み、手のひらを上に向けます。

- 肘を伸ばし、肩甲骨を寄せるイメージで両肩を背中へ寄せていきます。

- 次に、手を引き上げます。

- 痛くないところで腕を止めて、呼吸を止めずに10秒キープします。

- ゆっくりと息を吐きながら元に戻します。

- 同じ動作を2〜3回繰り返します。

必ず、ストレッチ中は背筋を伸ばした状態で行い、無理のない範囲で続けてください。

整体院などで施術を受ける

整体院などで施術を受けることも、ぎっくり背中を予防する方法のひとつです。

ぎっくり背中を引き起こす原因は様々あるため、自分で対処するのは難しい場合もあるでしょう。

整体院では全体的な身体のバランスをチェックしながら、不調の原因に対する改善を行っていきます。

姿勢に問題がある場合には骨格矯正をしたり、筋力が足りない場合には運動療法などを取り入れたりする施術を行います。

また、ご紹介したような運動を自宅で続けるのが難しい場合にも、整体院での施術がおすすめです。 プロの整体師がその人に必要な施術を判断してくれるので、効率的に再発を予防できます。

当治療院のぎっくり背中改善事例

CASE 1: 寝るときも痛い背部痛の改善

| 症状 | 背部が安静時にも突っ張り感と違和感 後屈時の首の痛み 首〜背部の筋緊張 右前腕部の筋緊張 |

| 年齢・性別 | 58歳・女性 |

| お住まい | 千葉県船橋市 |

| 治療内容 | 妙見活法整体 |

CASE 2: 立ち上がりが困難なぎっくり背中・ぎっくり腰

| 症状 | ぎっくり腰とぎっくり背中の併発 椅子に座った状態からの立ち上がり動作が困難 立った状態から座る動作が困難 寝ている状態の起き上がりも困難 |

| 年齢・性別 | 55歳・男性 |

| お住まい | 千葉県浦安市 |

| 治療内容 | 妙見活法整体 |

ぎっくり背中に関するFAQ

- ぎっくり背中になった時はいつから治療するべき?

ぎっくり腰になった直後であれば、まずは安静にしましょう。

ただし、あまりに痛みがひどい場合は、すぐに病院や整体等の専門医を受診してください。

発症から3日以上経過している場合は、運動や整体院での治療を行ってください。

- ぎっくり背中って何?

筋膜などの損傷による軽い肉離れが起きている状態を言います。

まとめ

今回は、ぎっくり背中の発生する原因とその対処法についてお伝えいたしました。

ぎっくり背中は筋肉が固まっている状態で不意な動作で起こりやすくなり、運動不足や悪い姿勢によって引き起こされやすくなります。

また、ぎっくり背中は炎症期と修復期の2つに分かれており、それぞれの期で起こる症状や対処法は異なります。

ぎっくり背中になってしまった場合は、炎症期にかけては安静にすることが重要です。修復期に入ってから、ストレッチや整体・鍼灸などの治療を行うようにしましょう。

ぎっくり背中による辛い症状でお困りの方は、一人で悩むことなく、近くの病院や整体院など専門家に相談してみましょう。

また、月辰会活法整体院ではぎっくり背中が起こった際の根本的原因から追求し、一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせた施術を行っております。

炎症期や修復期など判断しづらい方も、根本原因からアプローチいたしますので、お気軽にご相談ください。

ぎっくり背中の改善なら「月辰会活法整体院」

- 月辰会活法整体院

- 住所:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼4丁目1−25 Ⅶ C号棟 ダイワティアラ津田沼2

- 電話番号:047-454-0001

- HP:https://gessinkai-kappou.com/

- ネット予約はこちらから